はじめに

こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。

当事務所では「農地転用」や「開発許可」など、土地の活用に必要な手続きを専門に行っています。

「親の畑に家を建てたい」

「農地を駐車場にしたい」

「相続した田んぼを売りたい」

そんなご相談が、千葉・茨城・埼玉では本当に多いんです。

今日はその中でも、特にお問い合わせの多い 農地法第5条(農転5条)に必要な書類 について、やさしく解説します。

農地転用5条とは?|4条との違い

農地法第5条の位置づけ

- 他人に譲渡や貸借する場合に必要な許可(農地法第5条第1項)。

- 自分の農地を自分で宅地にする場合は4条申請。

よくある5条のケース

- 農地を売って買主が家を建てる

- 親から子へ農地を譲り、その土地に住宅を建てる

- 農地を貸して駐車場にする

農転5条で必要な書類一覧

◾️基本書類

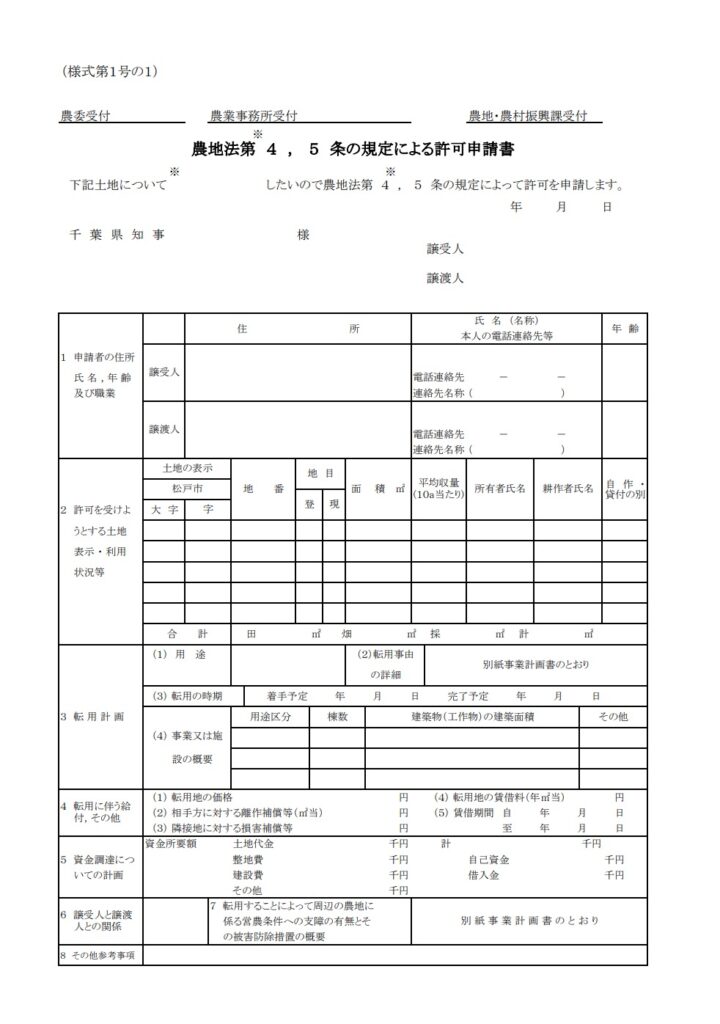

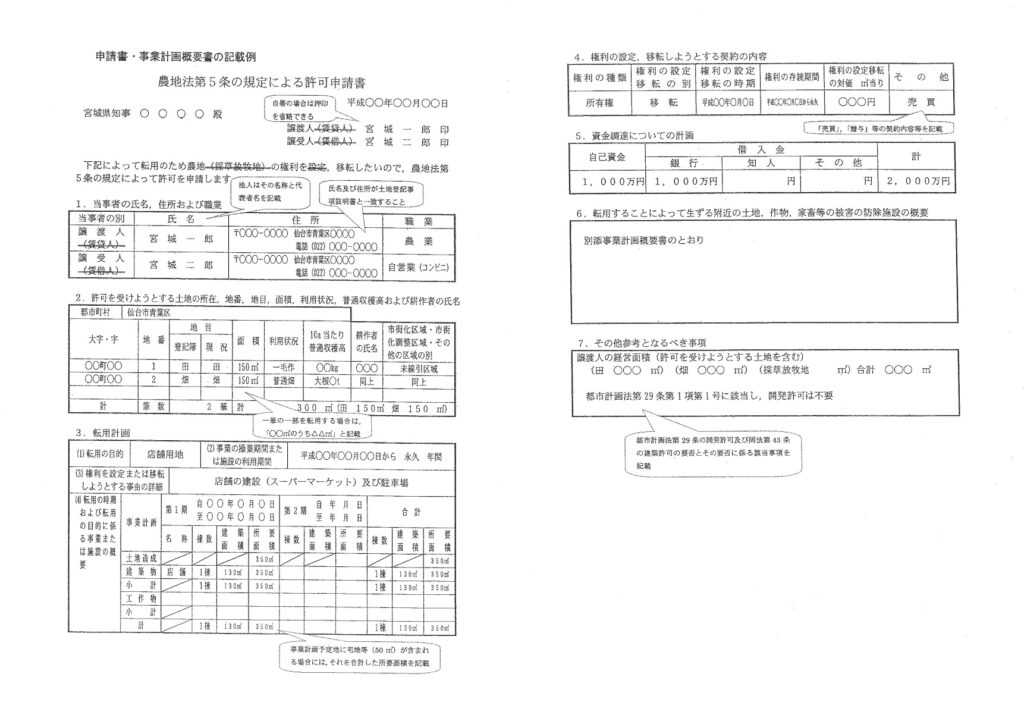

1. 農地転用許可申請書(市町村指定の様式)

- 各市町村ごとに指定の様式があります。

- 記入内容は、土地の所在・面積・地目・所有者、転用目的、事業計画、資金調達方法など。

- 添付書類との整合性が非常に重要で、少しでも矛盾があると補正指示が入ります。

👉 ポイント:

- 住所は住民票どおり正確に記載すること。

- 「用途」欄には「分家住宅」「駐車場」「資材置場」など具体的に記載。

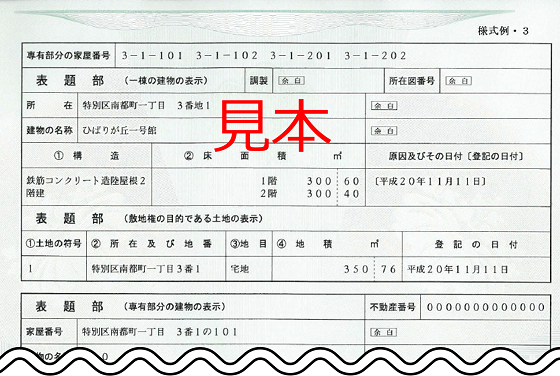

2. 登記事項証明書(法務局発行)

- 法務局で取得する、不動産登記の証明書です。

- 土地の「地番・地目・面積・所有者」が正確に記載されます。

👉 よくある不備

- 相続登記が未了で、登記名義が亡くなった方のまま。

→ 相続手続きを先に終わらせる必要があります(農地法第3章関係)。

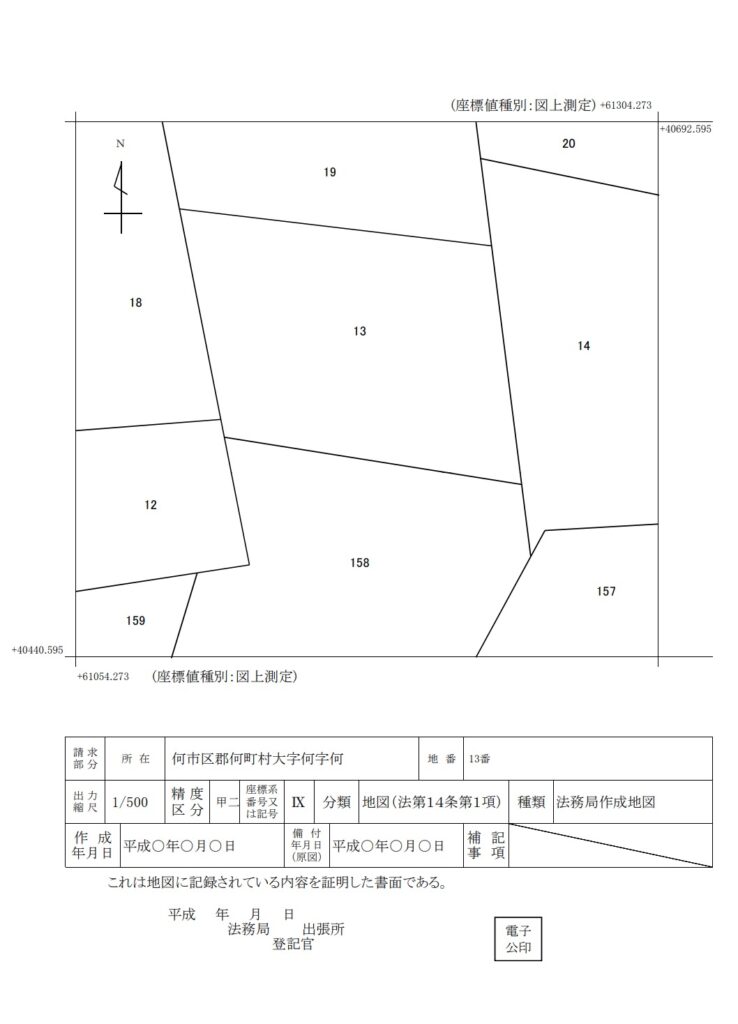

3. 公図(法務局発行)

- 土地の位置や形を示す図面で、法務局で取得できます。

- 申請地を 赤枠で囲む のがルールです。

👉 注意点:

- 公図は古く、実測とズレている場合があります。

- 境界トラブルを防ぐため、確定測量図を別途求められることもあります。

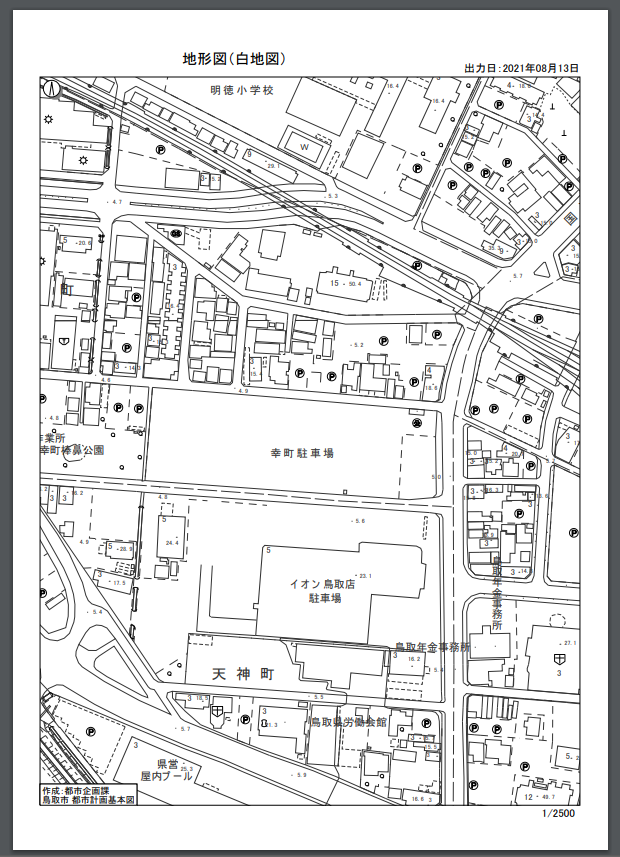

4. 案内図(周辺地図)

- 申請地がどこにあるのかを示す地図。

- 多くの市町村で「2,500分の1」程度の縮尺を指定。

- Googleマップやゼンリン地図を印刷して使用することも可能。

👉 ポイント:

- 申請地を赤枠、周囲の目印(道路・河川・公共施設など)を明記。

- 現地調査の担当者が迷わないように丁寧に作成することが大切です。

5. 建築計画概要書(配置図・平面図など)

- 住宅を建てる場合は必須。

- 配置図:敷地内で建物をどこに配置するかを示す図。

- 平面図:建物の間取り(部屋数・用途)を示す図。

👉 よくある指摘

- 「住居なのに店舗スペースがある」「部屋数が多すぎる」など、申請目的と不一致な場合は修正を求められる。

6.土地利用計画図(配置図:建物・駐車場の配置など)

申請地を転用後どのように利用するかを示す図。

・建物の位置と形状を明記する

・駐車場の場所と台数、進入路を記載する

・雨水排水や土留めの有無も書き込む

👉 よくある指摘

- 「建物だけ描かれていて駐車場や進入路が抜けている」

- 「縮尺が曖昧で実際の配置が不明確」

- 「排水計画が書かれていないため補正指示を受ける」

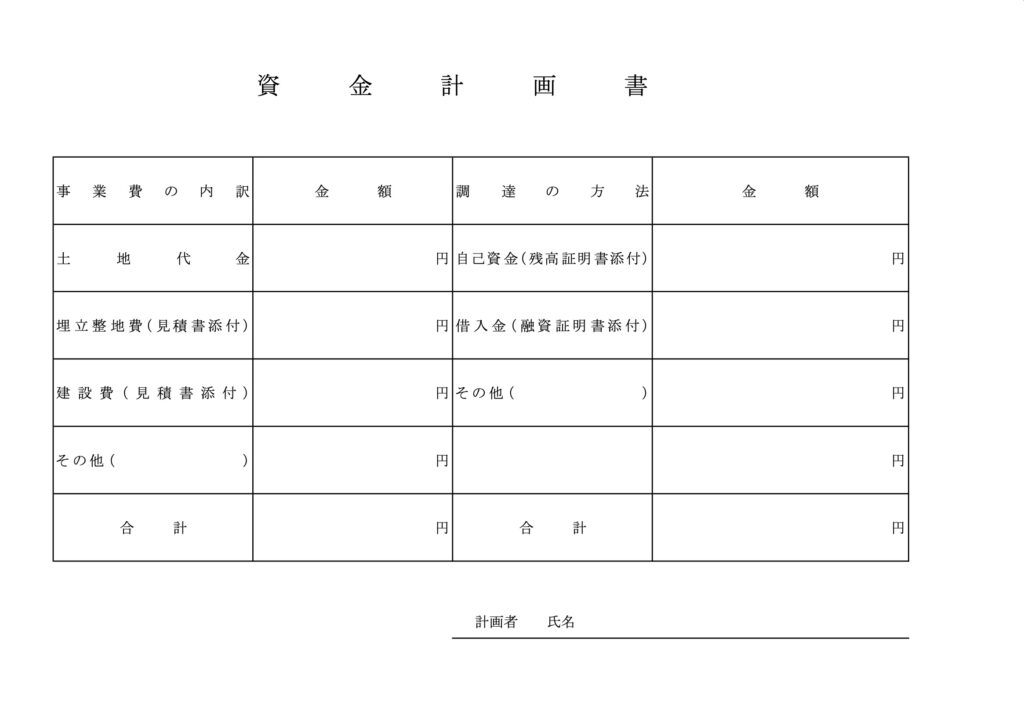

7. 資金計画書(自己資金+融資予定の証明)

- 転用後に建築や造成を行うための資金計画を示す書類。

- 自己資金は通帳コピー、融資は金融機関の融資内諾書を添付。

👉 よくある不備

- 融資予定証明がなく「本当に建設できるのか」と疑問視されるケース。

- 自己資金額と計画費用が合わず、計画の実現性が低いと判断されるケース。

8.現況写真(申請地と周辺の様子がわかる写真)

農地の現在の利用状況を示すために必須。

・敷地全体が分かるように撮影する

・道路や隣地との位置関係がわかるように撮影する

・場合によっては複数方向から撮影し、案内図に撮影位置を示す

👉 よくある指摘

- 「周囲がわからないアップ写真しかなく、全体像が不明」

- 「赤枠や撮影方向の記載がなく、現地確認が難しい」

◾️ケースによって追加される書類

- 相続関係書類

相続未登記の場合は「遺産分割協議書」「戸籍謄本」などが必要。 - 隣地との境界確認書

境界確定があいまいな場合、隣接地所有者と署名捺印した確認書を提出。 - 同意書

転用により農業用水や通路に影響が出る場合は、関係者の同意が必須。

手続きの流れと期間

農地転用の流れは大きく分けて次の8ステップです。

- 事前相談(市町村・農業委員会)

- 申請書作成(必要書類を揃える)

- 申請受付(農業委員会へ提出)

- 補正・現地調査(修正依頼・立会い)

- 農業委員会審議(総会で可否を判断)

- 都道府県審査(必要に応じて現地調査)

- 許可証交付(農地転用許可証が交付)

- 許可後手続き(登記変更・建築確認申請など)

⏱ 期間の目安

- 青地(農振地域)の場合:半年〜1年以上

- 通常:2〜3か月

農転5条申請でよくある失敗例

書類不備

- 公図に赤枠を記載していない

- 印鑑が足りない

資金計画不足

- 融資予定の証明がない

- 自己資金の通帳コピー不足

境界トラブル

- 測量未了で「土地の範囲が不明」となりストップ

青地だった

- 農振除外が必要 → 手続きが半年以上長引く

千葉・茨城・埼玉で多い事例

- 柏市・松戸市:親の農地に子ども世帯の住宅を建てるケース

- 取手市・守谷市:農地を資材置き場に転用

- 野田市・坂東市:農地を駐車場に変更

地域ごとに「市街化調整区域」「農振地域」の扱いが違うため、同じ5条申請でも必要書類が変わることがあります。

費用の目安

- 行政書士報酬:数十万円程度

- 実費:登記事項証明書、測量費、住民票など

- 都市計画法34条の開発許可が絡む場合:さらに数十万円〜

よくある質問(Q&A)

Q1. 自分で申請できますか?

A. 可能ですが、法務局・市役所・金融機関を回る必要があり、手間と時間がかかります。

Q2. 許可は必ず下りますか?

A. 青地や調整区域では厳しく審査されるため、ケースによっては許可が下りないこともあります。

Q3. 許可までどのくらい?

A. 通常2〜3か月。青地・調整区域では半年以上。

まとめ

- 農地転用5条は「農地を譲って相手が宅地等にする」場合に必要

- 必要書類は多いが、一つずつ揃えれば必ず申請できる

- 書類不備・境界問題・資金計画不足に注意

- 千葉・茨城・埼玉では住宅・駐車場・資材置き場転用が多い

- 都市計画法の開発許可が絡むケースもあるので要確認

最後に

農地転用の申請は、最初はとても複雑に見えるかもしれません。

でも、その一つ一つは「あなたの大切な土地を安心して使えるようにする」ための確認作業です。

まずは一歩、市役所に相談してみてください。

「ちょっと不安…」と思ったら、どうぞ専門家の行政書士を頼ってくださいね。