こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。

最近ご相談が増えているのが「系統用蓄電池を設置するとき、開発許可は必要なの?」というもの。

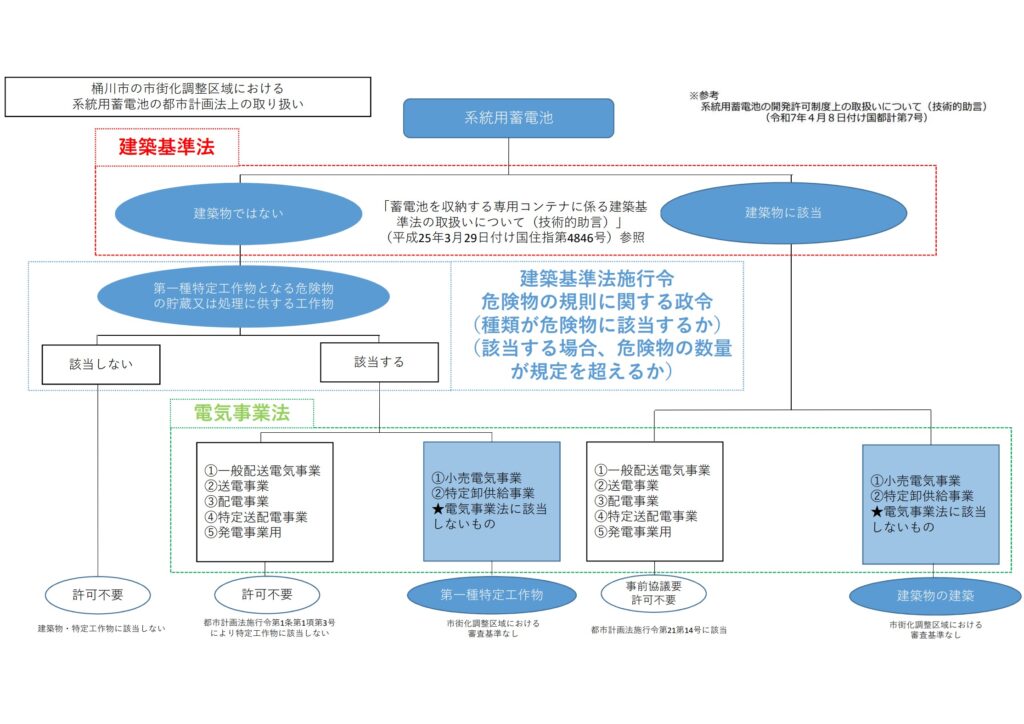

国や自治体でも整理が進んでおり、図で見ると理解しやすいのですが、実際は建築基準法・電気事業法・都市計画法が絡むため、判断を間違えると計画が大きく遅れてしまいます。

今日は、上に示したフローチャートをもとに、できるだけやさしく解説していきます。

系統用蓄電池と建築基準法の関係

まず出発点は「系統用蓄電池が建築物に当たるかどうか」。

- 蓄電池を収納する専用コンテナ(いわゆるBESSコンテナ)は、原則として建築物に該当しない扱いです(国交省の技術的助言)。

- ただし、複数段に積み上げると「建築物」として扱われます。

ここで建築物に該当しない場合でも、次に「第一種特定工作物に当たるか?」という判断に移ります。

危険物を含む場合は「第一種特定工作物」に

建築基準法施行令の危険物規制に照らして、

- 系統用蓄電池の種類が「危険物」に該当するか

- 危険物の数量が規定を超えるか

をチェックします。

→ 該当すれば、第一種特定工作物(危険物の貯蔵・処理に供する工作物)とみなされ、都市計画法上「開発許可」の対象になる可能性があります。

→ 該当しなければ、そのまま「開発許可不要」へ進みます。

電気事業法との関係

次に「電気事業法に該当する設備かどうか」という視点です。

- 一般送配電事業・送電事業・配電事業・特定送配電事業・発電事業用であれば、電気事業法の電気工作物に当たり、開発許可の対象外。

- 小売電気事業や特定卸供給事業、または電気事業法に該当しない用途であれば、第一種特定工作物扱いとなり、市街化調整区域では「開発許可」が必要になります。

都市計画法の扱い(市街化調整区域の場合)

- 建築物や第一種特定工作物に該当しない場合 → 開発許可不要

- 第一種特定工作物に該当する場合 → 都市計画法34条14号に該当し、事前協議・開発許可が必要

- 建築物に該当する場合 → 市街化調整区域内の建築基準によっては設置が難しいケースも

ケース別の具体例

ケース①:市街化区域にコンテナ型蓄電池を設置する場合

- 状況:工業地域の土地に、20フィートコンテナ型の蓄電池を単体で設置。

- 判断:建築基準法上「建築物に該当しない」。また、危険物の規定数量を超えない場合は「第一種特定工作物」にも当たらない。

- 結論:都市計画法上の開発許可は不要。

👉 市街化区域で面積要件を満たさなければ、比較的スムーズに設置可能。

ケース②:市街化調整区域の畑に系統用蓄電池を設置する場合

- 状況:農地のままの土地に、系統用蓄電池を複数台配置。出力は1,500kW規模。

- 判断:農地を転用するには農地法の許可(第4条または第5条)や農振除外が必要。さらに、系統用蓄電池が危険物を含み第一種特定工作物に当たると、都市計画法34条14号による開発許可も必要。

- 結論:農地法・都市計画法両方の手続きが必要。

👉 「農地転用が先」になることが多いので、スケジュールに余裕を持つことが重要。

ケース③:森林を開発して蓄電池を設置する場合

- 状況:調整区域内の山林を1.5ha造成して系統用蓄電池を設置。

- 判断:森林法の「林地開発許可」が必要(1ha超)。盛土規制法の許可・検査対象になる場合も多い。さらに、蓄電池が第一種特定工作物に当たれば開発許可も必要。

- 結論:森林法+都市計画法+盛土規制法など、複数法令が重なる。

👉 設計段階で事前協議をしておかないと、後から設計変更を迫られる可能性大。

ケース④:コンテナを積み上げて設置する場合

- 状況:土地の有効利用を図るため、40フィートコンテナ型蓄電池を縦に2段重ねて設置。

- 判断:建築基準法上「建築物」に該当。市街化調整区域であれば建築基準そのものにより設置不可となる場合がある。

- 結論:建築物扱いとなり、調整区域では基本的に設置が難しい。

👉 計画の初期段階で「建築物該当性」を必ず確認する必要あり。

ケース⑤:太陽光発電+系統用蓄電池の併設

- 状況:FIT期間を終えた太陽光発電設備に併設して、系統用蓄電池を導入。

- 判断:同一接続点で出力を合算して判定するため、1,000kW以上になれば「発電事業届出」の対象に。危険物含有なら第一種特定工作物にも該当し得る。

- 結論:電気事業法+都市計画法の両面から手続きが必要。

👉 「太陽光と分けて考える」のではなく「合算で扱われる」という点に注意。

まとめ

フローチャートを現実に落とし込むと、次のような整理になります。

- 市街化区域 → 原則として規模要件次第。危険物や建築物扱いになるかが分かれ目。

- 市街化調整区域 → 開発許可が必要になるケースが多い。加えて農地法・森林法・景観法などが重なる。

- 設置方法 → コンテナの単体設置か、積み重ねるかで建築基準法上の扱いが変わる。

- 再エネ併設 → 出力を合算して判定されるので注意。

行政書士目線からのアドバイス

系統用蓄電池の設置は、

- 「電気事業法」

- 「建築基準法」

- 「都市計画法(開発許可)」

に加えて、農地法・森林法・盛土規制法・景観法・文化財保護法など、土地ごとに様々な法律が絡んできます。

フローチャートを見て「開発許可が必要かも」と感じたら、できるだけ早めに専門家へご相談いただくと安心です。

当事務所では、事前相談の段取りから申請書類作成・自治体協議までトータルで対応しています。

「この土地に置ける?」「届出が必要?」といった初期段階の疑問から、お気軽にご相談ください。